あしあと

- [2022年2月1日]

- ID:9416

舞鶴ふるさと発見館(郷土資料館)だより 令和4年2月

ふるさと発見館だより 令和4年2月 PDF版

pdf版 (PDF形式、564.51KB)

pdf版 (PDF形式、564.51KB)2月のたより

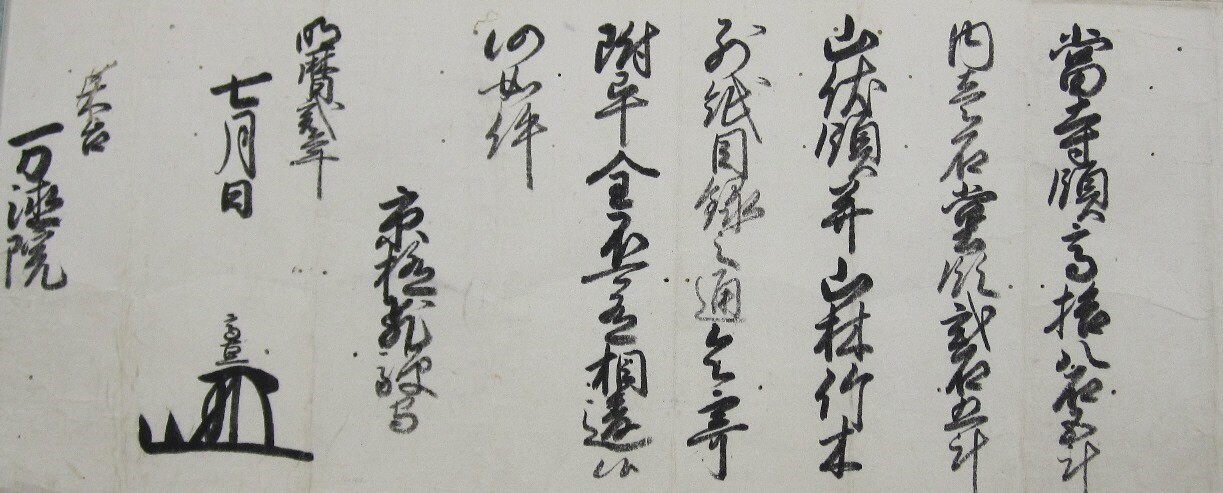

今月の一品 「京極高直 天台寺寄進状」

令和4(2022)年は田辺藩立藩400年となります。戦国時代の丹後は守護一色氏の力が弱く、混沌としていました。織田信長の命によって丹後を平定したのは細川幽斎・忠興父子でした。その細川家は関ケ原の勲功によって九州へ転封となり、代わって丹後を治めたのが京極高知です。高知の死後丹後は三分割され、元和8(1622)年田辺藩が誕生しました。展示の天台寺寄進状は明暦2(1656)年藩主高直が天台寺の寺領・屋敷・山林竹木を寄進した文書です。実質的な安堵状で、代替わりのたびに新藩主から寺の領地を寄附するという形をとります。当時の天台寺は中世から続く古刹で、桜の名所でもありました。京極高直はこの天台寺に比叡山の万徳院実範を招いて中興させました。高直は祖父が丹後国主高知で、父が初代の田辺藩主高三です。

今月の糸井文庫 ~雪景色~

「三荘太夫と酉娘おさん」三世豊國画

例年になく雪が多い冬となりました。子どもたちは雪が降るたびに雪だるまやかまくらを作っていますが、大人にとっては筋肉痛の年明けとなりました。さて、今月の糸井文庫は雪景色です。丹後を代表する伝説である三庄大夫の浮世絵は雪景色で描かれています。その他成相寺なども雪景色です。ご覧ください。

サロンスペース展示 ~新春古代への夢

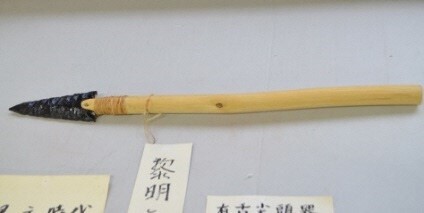

昨年度、京都府内最古となる3万年前の遺跡が発掘されました。現生人類が生まれた5~4万年前から縄文土器を使い始めた1万6千年前を後期旧石器時代といいます。場所は京丹後市丹後町上野 遺跡と、福知山市夜久野町稚児野遺跡です。舞鶴の近くで3万6千年前の遺跡がみつかったのです。サロンスペースではこれを記念して、森下一夫氏寄贈の縄文復元標本を展示します。森下氏は旧石器へのロマンから舞鶴市最古の約1万年前の有舌尖頭器を女布遺跡で採集されています。縄文復元標本は発掘データから縄文人の生活を目に見える形にしてくれます。精巧に再現された標本を御覧下さい。

狩りに使う投げヤリの先(有舌尖頭器)

弓矢

漆塗りのクシ

城下町コーナー

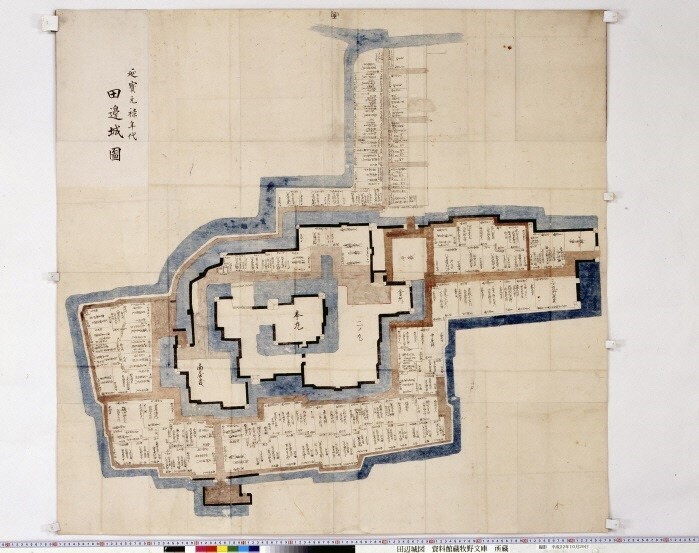

城下町コーナーは籠城図や京極家の絵図を舞鶴市史編さん室が臨写した絵図、牧野家絵図や『朝代祭礼絵巻』を展示します。江戸時代に田辺と呼ばれた城下町の様子を御覧下さい。

牧野家文書「田辺城図 延宝元禄年代(1673~1704)」(市指定文化財)

コロナウィルス感染予防対策にご協力ください

お問い合わせは

舞鶴ふるさと発見館(舞鶴市郷土資料館)

(受付時間9:00~16:30)

TEL:0773-75-8836 FAX:0773-77-1314

住所:舞鶴市字南田辺1番地

(ゆうさい会館(西総合会館)1F北側)

展示室入場料:大人100円、市外学生50円

サロンスペース:無料

休館日:7(月)・14(月)・21(月)・24(月)・28(月)

舞鶴ふるさと発見館(郷土資料館)位置図

お問い合わせ

舞鶴市役所生涯学習部文化振興課

電話: 0773-66-1019

電話番号のかけ間違いにご注意ください!