あしあと

- [2023年1月1日]

- ID:10649

舞鶴ふるさと発見館(郷土資料館)だより 令和5年1月号

舞鶴ふるさと発見館(郷土資料館)だより 1月号pdf版

(PDF形式、449.73KB)

(PDF形式、449.73KB)令和5年1月号

あけましておめでとうございます 本年もどうぞよろしくお願いいたします

☆今月の展示解説は「木簡と銅銭」!

和同開珎

新春の展示解説は木簡と銅銭です。木簡は都へ税物を送ったときの荷札です。銅銭は古いお金です。木簡に記された「加佐」は、今では由良川地域のことをさしますが、もともと現在の舞鶴市と宮津市由良、福知山市大江町を含む地域をさす地名でした。新春に当たって舞鶴の古代に思いをはせてみましょう。

日時:1月15日(日)13:30~14:30

(今月は成人式などのため、第3日曜です。)

場所:ふるさと発見館展示室

(展示室入場に大人100円、市外学生50円必要です。)

☆今月の一品

これは田辺を約200年にわたって統治した牧野家の家紋入りの三方です。三方は元々角形の折敷(おしき、お盆のようなもの)に台がついたもので、白木で作られることが多いです。古くは食事に使われましたが、やがて、神仏への御供えや、儀式に使うようになりました。お正月には鏡餅をのせますが、今ではない家庭も多いのではないでしょうか?

三方は3方向に穴があいているので三方といいますが、三宝に音が通じるためなど諸説あるようです。

牧野家家紋入り三方

☆今月の糸井文庫

糸井文庫コーナーでは毎月テーマを決めて糸井文庫の浮世絵を紹介しています。今月は「初春のごあいさつ~俳諧摺物(はいかいすりもの)」です。俳諧とは、俳句や連歌など江戸時代の詩句のことです。また摺物とは非売品の浮世絵のことで、江戸時代に流行した木版画です。江戸時代は浮世絵とともに俳諧もさかんで、お正月には俳諧仲間でこのような摺物が今の年賀状のように配られました。

北渓画「浦島太郎」

☆サロンスペース

百年前の1923年(大正12年)は舞鶴鎮守府が要港部に格下げとなり、たくさんの人が職を失うという年でした。しかし、当時の舞鶴の人々は官がだめなら民でとばかりに、商業港として発展させようとしました。この年「裏日本鉄道全通・新舞鶴港開港記念博覧会」を開催、舞鶴町・新舞鶴町ともに、記念誌を発行しました。記念誌は町の概要が記されていますが、当時の店の広告も面白いです。サロンスペースではこの時配られた博覧会地図や記念誌の広告などを複製展示します。

冊子『舞鶴』

冊子『新舞鶴』

コロナウィルス感染予防対策にご協力ください

お問い合わせは

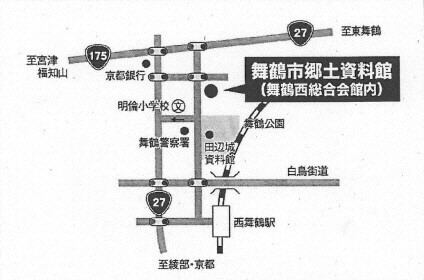

舞鶴ふるさと発見館(舞鶴市郷土資料館)

TEL:0773-75-8836 FAX:0773-77-1314

(受付時間9:00~16:30)

住所:舞鶴市字南田辺1番地

(ゆうさい会館(西総合会館)1F北側)

展示室入場料:大人100円、市外学生50円

サロンスペース:無料

休館日:1(日)~3(火)・10(火)・11(水)・16(月)・23(月)・30(月)

郷土資料館の位置

お問い合わせ

舞鶴市役所生涯学習部文化振興課

電話: 0773-66-1019

電話番号のかけ間違いにご注意ください!