あしあと

- [2023年2月1日]

- ID:10747

舞鶴ふるさと発見館(郷土資料館)だより 令和5年2月号

郷土資料館だより 令和5年2月 pdf版

(PDF形式、573.02KB)

(PDF形式、573.02KB)郷土資料館だより令和5年2月pdf版

☆今月の展示解説は「経塚(きょうづか)と出土遺物」!

1 油江経塚出土 銅板製経筒

今月の展示解説は市内の経塚と、その出土遺物です。「経塚」とは、お経や鏡、法具などを供養して土中に埋めた仏教遺跡のことで、様々な願いと目的をもって平安時代中期から江戸時代まで国内で広く造られました。

市内には中世(平安時代~戦国時代)の経塚がいくつもあり、今回はそのうち「油江(ゆご)経塚」・「天台南谷遺跡」とそれぞれの出土品について展示解説を行います。

写真1は「油江経塚」から出土した金属製の遺品で経筒(きょうづつ)といいます。実物は、現在東京国立博物館で保管

されていて、資料館では精巧(せいこう)な複製を見ることができます。経塚を造った人々は、お経が長い年月をかけ

て後世に残るようにこのような容器に込めて埋納しました。

写真2と3は、天台南谷遺跡から経筒が出土した時(平成11年)のものです。こちらでは経筒の上から甕を被せた状態で

発見されました。経筒が埋められていた尾根には中世の墓も造られており、経塚とあわせて「天台南谷遺跡」といいます。展示ではこれらの経筒のほかにも、経塚から出土した遺物を紹介しています。

2 天台南谷遺跡 甕・経筒出土状況

3 天台南谷遺跡出土 経筒

☆今月の糸井文庫

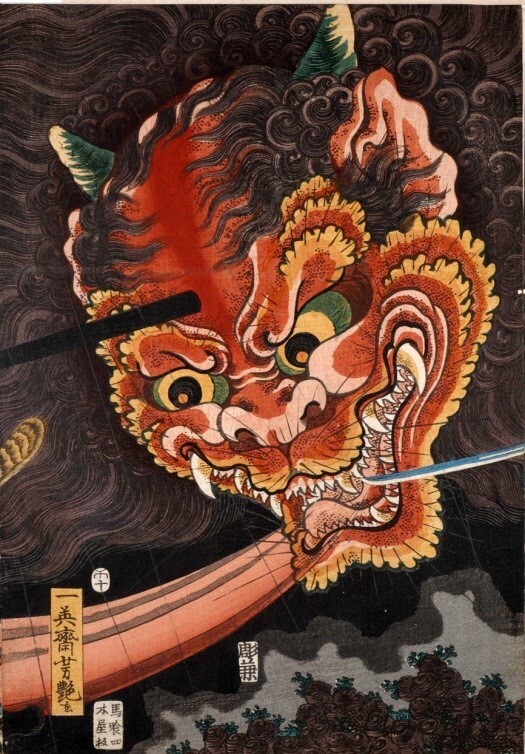

糸井文庫コーナーでは毎月テーマを決めて糸井文庫の浮世絵を紹介しています。今月は「2月は節分ー鬼くらべ!」です。

糸井文庫には約200点の浮世絵があります。その中で最も多いのは67点ある酒呑童子の錦絵です。

今月はその中でも鬼(酒呑童子)を大きく描いた錦絵を紹介します。 その迫力をお楽しみください。

糸井文庫:歌川芳艶(よしつや)画「大江山酒呑退治」

☆今月の一品

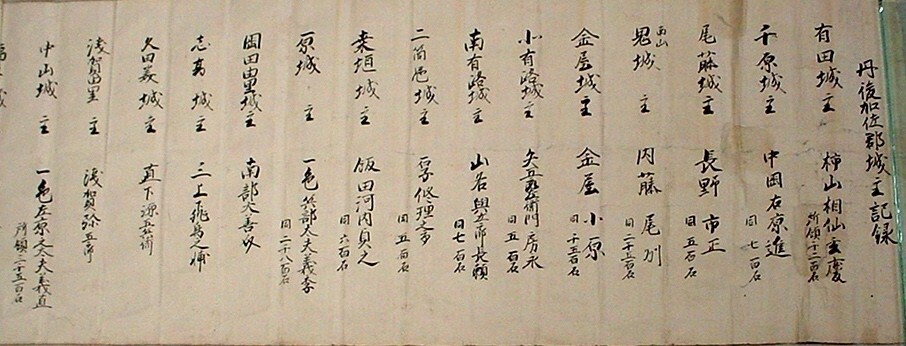

今月の一品は「加佐郡城主記録」(嶽家(だけけ)文書)です。市内には100以上の山城があります。 山城とは戦国時代に山腹や山頂に築かれた城で、天守閣のあるような城ではありませんが、土塁や堀などの土木工事で築いた砦です。攻めてきた敵を迎え討つだけでなく、財産や農民の避難場所でもありました。舞鶴にたくさんの山城があるのは、舞鶴は丹後の東端にあって、若狭・丹波と国境を接しているため、丹後・若狭・丹波の戦争に巻き込まれることが多かったためだといわれています。この城主記録は一色方(丹後国守護大名)の武将35人の名が記されています。年号にまちがいがあり、石数で書かれているため、江戸時代に書かれたものだと考えられますが、戦国時代の舞鶴を知る貴重な情報です。

「加佐郡城主記録」 嶽(だけ)家文書

お問い合わせは

舞鶴ふるさと発見館(舞鶴市郷土資料館)

電話:0773-75-8836 fax:0773-77-1314

(受付時間9:00~16:30)住所:舞鶴市字南田辺1番地

(ゆうさい会館(西総合会館)1階北側)展示室入場料:大人100円、市外学生50円

サロンスペース:無料

休館日:2月6日(月)・13(月)・20(月)・24(金)・27(月)

コロナウィルス感染予防対策にご協力ください

郷土資料館の位置

お問い合わせ

舞鶴市役所生涯学習部文化振興課

電話: 0773-66-1019

電話番号のかけ間違いにご注意ください!